拠点長より

万物は、私たち自身を含め、すべて分子と原子でできています。また分子と原子は電子、陽子、中性子でできており、それらの物質はさらに小さなクォークとレプトンでできています。研究者は、物質を構成するより小さな要素を明らかにし、分類し、そこに遥か遠く壮大な宇宙とその歴史の痕跡が刻まれていることを見つけてきました。それらの発見をひとつひとつ重ねるたびに、私たちは自然界の深層に触れてきました。しかし、これらの試みは、いわば自然界のルールに従っていたのであり、私たちは「自然界にどのような物質があるか明らかにした」だけでした。また謎に満ちた広大な自然界のほんの一端を明らかにできたにすぎません。偉大な物理学者であるリチャード・ファインマンは、”What I cannot create, I do not understand(私は自分につくれないものは理解できない)“という格言を残しました。この格言は、クォークや陽子、原子、分子を模した物質の構成要素を新たに開発することで、自然界にある物質を明らかにするだけでなく、「自然界にある物質を実際につくり出す」という私の研究ビジョンと共鳴するものです。私の研究は、自然界の働きに関する理解を深めるとともに、新しい形態の物質を設計したとおりにつくることを目的にしています。

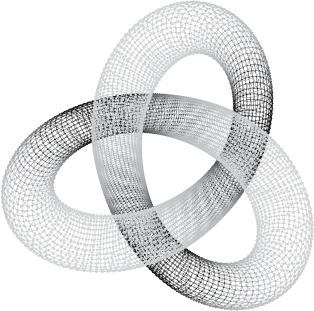

この研究ビジョンは、「水引」という日本の芸術に似ています。水引という芸術においては、和紙の紐という質素な構成要素から、多くの美しい作品をつくりあげることができます。水引作家は、その手でほとんど何でもつくることができるのです。これと同様に私たちも、物理場、分子、そしてコロイドを結び編むことによって、自然界には存在しない物質をつくることができます。物質の構成要素を設計するにあたって、ノットキラリティは水引作家の手のような役割を果たし、物理場とポリマー鎖の結び目を安定させます。このように自然界からインスピレーションを得た技術を学び習得することで、私たちは新しい素材をつくり、病気を治癒し、自然界の働きを理解できるようになります。

化学など単一の分野でキラリティに与えられる単純な定義とは異なり、ノットキラリティは、時空間の複数次元の階層を超えて、全く新しい概念と法則をつくり、一般化する必要があります。これは学問分野間の境界の内に安住することのない学際的な研究によってのみ可能となります。そこで私たちは、キラルノット超物質という全く独自の研究パラダイムを確立することに取り組んでいます。このパラダイムでは、場の結び目を物質の構成要素として活用します。また物理学や化学、生物学、物質科学または工学の単なる一分野ではなく、これらの分野を学際的に融合し、これらの全分野に同時に貢献できる試みです。WPI-SKCM2は、素粒子から宇宙の次元にわたって、ノットキラリティの役割を総合的に探究しており、特に実験室で実験可能な研究に力を入れています。結び目やホモトピーの理論など数学的な概念は、発見を一般化するのに役立ちます。私たちの研究は、液晶やコロイド、磁性体、そしてバイオポリマーなどについて注目していますが、そこで得られた発見は、ブラックホールや素粒子、生物が生まれる以前の世界における生命の起源など、実験室では分析しにくい現象についても深い洞察を与えます。反対に素粒子物理学や宇宙論の理論は、実験室で実験可能な現象に対する理解を深めるために役立ちます。

キラルノット超物質の研究には様々な探究の余地がありますが、WPI-SKCM2は地球規模の問題解決に役立つ技術を実現するための基礎科学の研究に力を入れています。たとえば私たちは、分子が絡み合ってできており、設計可能な反射率を備えた多孔質の断熱材を開発しています。この材料を、発電された総エネルギー量の約40%が費やされている建物に利用すれば、エネルギー需要を削減することで気候変動の対策になります。また医療分野でも、アルツハイマー病などの病気の原因とされるタンパク質の結びつきの乱れを制御することで、治療に役立つことが期待されます。

これまで知識が分野の壁を越えて広がるのには数十年かかっていました。私たちは、学問分野の間にある境界を取り払うことで、この時間を劇的に短縮します。新しい学際的な学問分野を確立するという夢が、WPI-SKCM2に世界中から集う主任研究者たちをひとつに結びつけています。私たちは、これからも国際的に活躍する研究者や才能あふれるポスドクと学生に本拠点に加わってもらい、WPI-SKCM2の年次総会や交流会などの機会に、キラルノット超物質のテーマの下に集う優れた頭脳をひとつに結び付けます。さらにWPI-SKCM2の博士課程プログラムは、研究者の卵である大学院生のコミュニティを形成します。このコミュニティは、学生たちの教育基盤を拡張するとともに、研究者としての成長を支援し、国際的な視野を発展させます。チーム・ティーチングの技法を用いた講義と異なる背景を持つ学生がともに学ぶ環境が、WPI-SKCM2を学生同士が協働しながら研究プロジェクトに取り組むなかで成長する学際的なトレーニングの拠点にします。

そしてWPI-SKCM2は、日本国内外の大学院教育・研究を改革する試行の場にもなります。特に私たちは、ダイバーシティ、若手研究者への支援、そして事務部門の改革に力を入れています。日本社会には変化をもたらそうとする強い意志が感じられますが、その過程は遅々として進んでいるように見えません。文部科学省による「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)」事業は、私たちが力強く迅速に改革を実行へ移すことができるように手助けしてくれています。またWPI-SKCM2では、米国や英国の博士課程プログラムのベストプラクティスを日本の環境になじむように修正を加えながら取り入れています。そして広島大学と越智学長から素晴らしい支援を受けています。

広島市の市花であり、美しいキラルの形状をしたキョウチクトウの花は、被爆した広島の再生のシンボルであるとともに、WPI-SKCM2とキラルノット超物質という新しいパラダイムへ私たちが抱く情熱のシンボルでもあります。